Beyrouth, à l’aube de la guerre civile. Le roman de Jean-Claude Morin s’articule selon une alternance entre deux récits : celui d’une passion aussi violente que complexe du narrateur pour une femme rongée par la peur, celui d’une vie quotidienne partagée entre deux mondes antagonistes au sein d’une même ville. Des scènes de cérémonies fastueuses chez un notable chrétien précèdent ainsi la visite d’un réseau souterrain, au sein d’une banlieue populaire, sous la conduite d’un certain V. TAR Jennoubi, aussi mystérieux que charismatique. On assiste au ravissement progressif d’un narrateur qui est l’un des rares à passer les frontières entre les mondes : l’assemblée nocturne des fumeurs de haschisch de la corniche n’est qu’un envers parmi d’autres de la galerie de personnages hauts en couleurs que l’on croise dans les dîners mondains ou les déjeuners de montagne. Ceux qui ont vécu cette époque y liront sans doute un roman à clé, où ils reconnaîtront des figures familières. Pour les autres, le récit déroule non pas une autre Comédie humaine mais le drame libanais.

À mesure que les relations inter communautaires se détériorent, les deux histoires s’entrelacent jusqu’à se confondre totalement : la passion pour la femme est aussi la passion pour la ville et ce pays du Cèdre dont le narrateur, d’origine française, ne s’est jamais senti aussi proche qu’en ce moment où il sombrait dans la violence.

L’écriture, à laquelle on pourrait reprocher une certaine préciosité, n’est pas vainement ornementale. On comprend qu’elle cherche à cerner, avec une précision parfois cruellement médicale, un objet sans cesse fuyant : « cette femme », toujours désignée par un déictique qui la cible autant qu’il la tient à distance, ce pays étrange et mouvant donc les contours se dérobent.

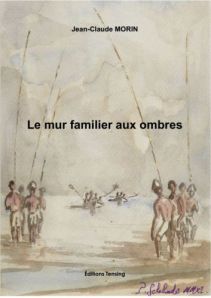

Le Mur familier aux ombres est imprégné par le traumatisme de la guerre civile qui contrarie l’attachement communautaire multiple de l’auteur, lui-même enseignant à Beyrouth de 1965 à 1986. Il parvient, grâce à sa maîtrise d’une écriture poétique manifestement inspirée par Georges Schéhadé, à donner vie à de véritables tableaux dont le caractère énigmatique semble nous ouvrir la voie d’un chemin initiatique. Jean-Claude Morin propose ainsi une invitation à un voyage dans le temps et l’espace – aussi terrible soit-il.

Margaux Bonnet et Isabelle Safa, chronique parue dans le n. 108 des Cahiers de l’Orient, hiver 2012.

Jean-Claude Morin, Tensing, 2011, 301 p., 21 €.